Laut #PflegeComebackStudie sind 120.000 – 200.000 Aussteiger aus dem Pflegeberuf zu einer Rückkehr bereit. Warum das unrealistisch ist, zeigt ein genauerer Blick auf die Details.

Auf ihrer PflegeComeback-Webseite stellt die Paul Hartmann AG eine Zusammenfassung sowie eine Pressemitteilung zu der von ihr in Auftrag gegebenen „Studie“ bereit. Dabei geht es um 3 Hauptfragen:

- Würden ehemalige Pflegekräfte in den Beruf zurückkehren?

- Welche Anreize braucht es, um sie zu diesem Schritt zu bewegen?

- Kurzum: Wie realistisch ist ein #PflegeComeBack?

„Jede zweite ausgestiegene Pflegekraft bereit zur Rückkehr“, titelte die Ärztezeitung – und liegt damit leider daneben.

Daten quälen, bis sie gestehen

Als erster Mangel der Studie scheint die Datenbasis viel zu klein zu sein. Eine repräsentative Studie bzw. Umfrage erfordert zumindest 1.000 Befragte. Nach Angaben der Paul Hartmann AG wurden lediglich 71 Berufsaussteigern aus der Pflege 50 Fragen gestellt. Davon gaben je nach Fragestellung 10 bis 21 ehemalige Pfleger in detaillierten Tiefeninterviews Auskunft über ihre Ansichten.

Ein altes Bonmot über Studien besagt: „Man muss die Daten quälen, bis sie gestehen.“ Anders ausgedrückt: „Wie lügt man mit Statistik“ oder „Welche Ergebnisse hätte der Auftraggeber der Studie denn gern?“

Ein weiterer statistischer Mangel ist die willkürliche Zusammenfassung der Antwortgruppen. Die ehemaligen Pflegekräfte wurden gefragt:

„Von einer Skala von 1 bis 7 – wie sehr können Sie sich vorstellen, wieder in den Pflegeberuf zurückzukehren?“ Wobei 1 für „kann ich mir überhaupt nicht vorstellen“ und 7 für „kann ich mir absolut vorstellen“ bedeutet. Eine 3 bedeutet also „eher nicht“ und eine 4 ist neutral. Die Ergebnisse wurden nun willkürlich gruppiert:

- Antworten 1 (absolut unwahrscheinlich) und 2 (sehr unwahrscheinlich) machen 49% aus, die nicht zurückkehren würden.

- Antworten 3 (eher nicht) und 4 (neutral) wurden mit den Antworten 5, 6 und 7 in die gemeinsame Gruppe „potentielle Rückkehrer“ gesteckt, obwohl sie da nicht higehören.

- Die Antworten 6 (sehr wahrscheinlich) und 7 (absolut wahrscheinlich) machen nur 3% aus.

- Der mittlere Bereich ist nicht aufgeschlüsselt. Die Antworten 3, 4 und 5 machen 45% der Angaben aus. Wenn davon z.B. – was wahrscheinlich ist – 35% mit Antwort 3 „eher nein“ geantwortet haben, ist das tatsächliche Ergebnis: 49% aus 1 und 2 sowie 35 % aus 3 gleich 84%, die nicht in den Pflegeberuf zurück wollen.

Das offizielle Ergebnis der Studie lautet jedoch: „48 % der ehemaligen Pflegekräfte können sich vorstellen, in den Beruf zurückzukehren.“ Das darf bezweifelt werden.

Jobzufriedenheit: Anfang und Ende des Pflegeberufs vs. neuer Beruf

Dritter Mangel: Auf einer Skala von 1 (absolut unzufrieden) bis 7 (voll und ganz zufrieden) gaben die 71 Befragten folgende Durchschnittswerte:

- Zufriedenheit zu Beginn des Pflegejobs: 5,5

- Zufriedenheit beim Ausstieg aus dem Pflegejob: 2,3

- Zufriedenheit im aktuellen Beruf: 5,2

Die Studienautoren machen daraus:

„Das Zufriedenheitslevel zu Beginn des Pflegeberufs kann nach Austritt aus der Pflege mit Berufswechsel nicht mehr erreicht werden. Das heißt: Pflege ist nicht nur ein guter Job, sondern Berufung.“

Abgesehen davon, dass 71 Befragte zu wenig für ein repräsentatives Ergebnis sind: Das ist unzutreffend. Erstens ist ein Unterschied von 5,5 zu 5,2 nur sehr gering. Zweitens vergleichen die Autoren die Zufriedenheit zu Beginn des alten Pflegeberufs – die dann schnell gesunken ist – mit der Zufriedenheit mitten im neuen Job. Vergleicht man die Mitte des Pflegejobs mit der Mitte des neuen Jobs, schneidet die Pflege schlechter ab. Und das, obwohl die neuen Jobs die 2. Wahl der Befragten sind.

Nun wollen wir gar keine Absicht für unzutreffende Ergebnisse unterstellen, zumal ein Verbandsmaterial-Hersteller gar kein Motiv dazu hat. Im Gegenteil sind wir der Paul Hartmann AG sehr dankbar, dass sie mit der #PflegeComebackStudie eine wichtige Diskussion über eine mögliche Lösung des Pflegenotstands angestoßen hat.

Die Ergebnisse halten wir für durchaus realistisch. Nur die Schlussfolgerungen haben noch viel Luft nach oben.

Die wichtigsten Gründe für den Ausstieg aus der Pflege

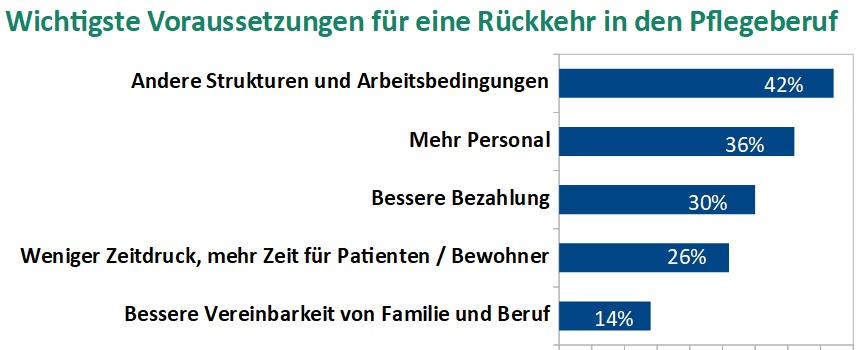

Die wichtigste Frage: Warum sind Pflegekräfte ausgestiegen, bzw. was hält sie davon ab, wieder in den Pflegeberuf zurückzukehren? Dies sind die wichtigsten Gründe (mit Mehrfachnennungen):

- Für 42% sind die Strukturen und Arbeitsbedingungen inakzeptabel.

- 36% fordern mehr Personal.

- 30% nennen eine zu schlechte Bezahlung als einen Grund.

- Für 26% sind weniger Zeitdruck und mehr Zeit für Patienten und Bewohner ein Kriterium für eine Rückkehr in den Pflegeberuf.

- 14% finden Pflegeberuf und Familien zu schlecht vereinbar.

- 14% wollen keine bloßen Befehlsempfänger sein, deren Meinung die Vorgesetzten nicht interessiert.

- 13% stört die zu hohe Bürokratie (Dokumentationspflichten).

- 12% wünschen sich flexiblere Arbeitszeiten.

- 6 % machen weniger Überstunden zur Bedingung

Wenn man bedenkt, dass 31% der Befragten in Pflegeheimen, 30% in der ambulanten Pflege und 37% in Krankenhäusern arbeiteten, ist das realistisch.

Typische Zitate der Befragten:

„Man musste Aufgaben und Tätigkeiten übernehmen, die als Altenpfleger unzumutbar waren. Die ganze Station mit 40 Leuten auf sich nehmen.“

„Der Patientendurchlauf ist immer höher geworden, so dass Pflege auf einem bestimmten Niveau nicht mehr durchführbar war. Am Ende hat die Zeit für Patienten gefehlt … Man konnte halt die Dinge, die man gelernt hat, nicht mehr umsetzen.“

Warum ist das so? Wer ist verantwortlich dafür? Und wer könnte das ändern?

Schwarzer Peter der Bundesregierung an Arbeitgeber

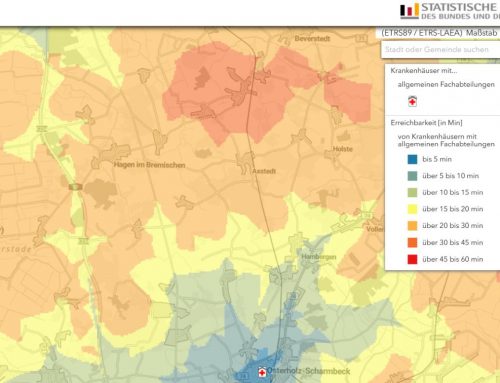

Andreas Westerfellhaus, Pflegebeauftragter der Bundesregierung, erkennt immerhin die Abwärtsspitale. Je weniger Pflegekräfte vorhanden sind, desto mehr werden überlastet, und desto mehr verlassen ihren Beruf oder gehen in Teilzeit.

In seinem Kommentar zur „Studie“ spielt Herr Westerfellhaus jedoch Schwarzer Peter:

„Die #PflegeComeback-Studie zeigt, dass viele ehemalige Pflegekräfte ihren Beruf sehr wertschätzen. Die Studie zeigt auch, welche Rahmenbedingungen sich für einen Wiedereinstieg ändern müssten. Die Arbeitgeber haben somit einen großen Einfluss darauf, dass Pflegekräfte gerne in ihrem Beruf bleiben.“

Damit schiebt der Vertreter der Bundesregierung einfach seinen Schwarzen Peter an die Arbeitgeber. Tatsächlich ist es aber so, dass jeder Arbeitgeber (in jeder Branche) seine Gehaltszahlungen aus den Einnahmen finanzieren muss. Auf die Pflege bezogen heißt das: Kliniken, Heimbetreiber und Pflegedienste können Gehälter nur aus den Pflegesätzen finanzieren, die sie von den Kranken- bzw. Pflegekassen für ihre Leistungen erhalten.

Die Grundvoraussetzung für höhere Gehälter in der Pflege sind also entweder viel höhere Sozialabgaben für Krankenversicherung und Pflegeversicherung, oder – wie beim Bundeszuschuss zur Rente (jährlich rund 80 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt) – eine Steuerfinanzierung zusätzlicher Mittel für die Pflege.

Das Potential der Rückkehrer oder: „Hätte, hätte, Fahrradkette“

Die Paul Hartmann AG berechnete das Rückkehrer-Potential wie folgt:

In den vergangenen 25 Jahren wurden laut „Gesundheitsberichterstattung des Bundes“ in Deutschland rund 625.000 Pflegekräfte ausgebildet. Etwa 335.000 ausgebildete Pflegekräfte sind aus der Pflege ausgestiegen (allein bei dieser Proportion muss der Politik schon lange klar sein, dass es lichterloh brennt – vor allem in Pflegeheimen, wo die Pflegekräfte bereits in den 90er-Jahren nach durchschnittlich 6 Jahren aus dem Beruf ausstiegen).

Sofern es eine grundsätzliche Rückkehrbereitschaft von 48 Prozent gäbe, läge das Rückkehrer-Potenzial bei 160.000 Pflegekräften. Die Studienleiter nehmen dabei eine Schwankungsbreite von +/- 40.000 Personen an und kommen so auf 120.000 bis 200.000 Rückkehrer.

Wie wir oben „Daten quälen, bis sie gestehen“ gesehen haben, ist diese Annahme schon methodisch mehr als fraglich. Vollkommen unrealistisch wird es, wenn man „hätte, hätte, Fahrradkette“ berücksichtigt: Am Hauptfaktor, der zur Rückkehr bewegen könnte, wird sich nichts ändern: Die Finanzierung. Stünde viel mehr Geld zur Verfügung, gäbe es keinen Pflegenotstand.

Die dafür erforderlichen viel höhere Kranken- und Pflegeversicherungsabgaben sind bei den Wählern nicht durchsetzbar, für die Binnennachfrage verheerend und von den vielen Geringverdienern gar nicht finanzierbar. Zudem müssten die klammen Kommunen über die Jobcenter die höheren Sozialabgaben für Millionen ALG-2-Haushalte finanzieren, was unmöglich ist. Es bleibt also nur ein Bundeszuschuss übrig.

Eine Frage von Finanzen und politischem Willen

Der finanzielle Mehrbedarf in der Pflege berechnet sich grob gesagt aus Zahl der zusätzlichen Pflegekräfte mal deren Durchschnittsgehalt.

Unter „Wie viele Pflegekräfte braucht das Land?“ stellte die ZEIT fest, dass verschiedene „Studien“ den Mehrbedarf auf 100.000 bis 480.000 Mitarbeiter schätzen. Den Haken an solchen Zahlen formulierte treffend Dr. Jonas Schreyögg von der Universität Hamburg, Verfasser des Gutachtens „Pflegepersonal im Krankenhaus“, auf dessen Grundlage die künftigen Personaluntergrenzen bei der Expertenkommission diskutiert werden soll. Scheyöggs Erkenntnis:

„Die vorhandenen Studien zum Pflegepersonal beziehungsweise Fachkräftemangel sind überwiegend leider nicht brauchbar, weil sie immer wieder von irgendwem gesponsert werden.“

Die Arbeitgeberlobbyisten des von den Arbeitgebern finanzierten Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsinstituts RWI sehen gar keinen Mehrbedarf: „Gesetzlich vorgeschriebene Mindestbesetzungen hemmen Innovationen. Es kann kein akuter Handlungsbedarf in Bezug auf die eingesetzte Menge an Pflegedienst im Krankenhaus abgeleitet werden.“ Da hat das RWI offenbar die Daten so sehr gequält, bis der unübersehbaren Personalmangel in der Pflege einfach weggezaubert wurde.

Wie viele zusätzliche Pflegekräfte braucht Deutschland?

Im September 2016 wurden rund eine Million Menschen als Gesundheits-, Kinder- und Krankenpfleger sowie 611.000 als Altenpfleger gezählt.

Bundesgesundheitsminister Spahn hält 13.000 zusätzlichen Stellen für die 13.000 stationären Altenpflegeeinrichtungen in Deutschland für ausreichend. Die Grünen fordern 50.000 zusätzliche Stellen, wissen aber nicht, wie sie diese finanzieren wollen. Während Union und SPD 1 zusätzliche Stelle pro Pflegeheim für ausreichend halten, streben die Grünen 4 pro Pflegeheim an. Zitieren wir dazu als Kontrast eine Altenpflegerin, die aus dem Pflegeberuf ausstieg:

„Man musste Aufgaben und Tätigkeiten übernehmen, die als Altenpfleger unzumutbar waren. Die ganze Station mit 40 Leuten auf sich nehmen.“

Als einzige Studienteilnehmerin wurde Radostina Filipowa namentlich genannt, eine ausgestiegene Intensivschwester aus der Berliner Charité. Ihre Erkenntnis: „Wenn man ständig von Zimmer zu Zimmer springt, kommt es unter Druck auch zu Konzentrationsschwierigkeiten. Ich habe Notsituationen erlebt, in denen Patienten etwa falsche Infusionen gelegt wurden. Auch das ist für mich nach 19 Jahren in der Intensivpflege ein Grund für den Ausstieg gewesen.“

Wenn man die zahlreichen Berichte des Pflegepersonals aus Kliniken, Pflegeheimen und Pflegediensten zu einem Gesamtbild zusammenfügt, wäre fraglich, ob eine Verdoppelung des Personals überhaupt ausreicht. Gerade in Seniorenheimen ist selbst das nicht ausreichend (der Autor dieses Artikels gewann diesen Eindruck in seiner früheren beruflichen Tätigkeit in Besuchen bei über 400 Pflegeheimen und 130 Krankenhäusern).

Eine andere Rechnung: Die 13.000 Pflegeheime haben durchschnittlich etwa 5 Wohnbereiche. Stellt man nur 5 zusätzliche Pflegekräfte pro Wohnbereich oder 20 zusätzliche Kräfte pro Heim ein (was in Anbetracht von Tages-/Nacht-/Wochenendschichten, Urlaub und Krankheitsausfall viel zu wenig ist), kommt man auf 325.000 Pflegekräfte. Hinzu kommen der wesentlich größere Krankenhausbereich und die unter zeitlichem Hochdruck stehenden ambulanten Pflegedienste.

Rechnen wir einmal ganz konservativ mit 1 Million zusätzlichen Pflegekräften. Die gibt es nicht am Arbeitsmarkt. Es könnte sie nur dann geben, wenn die Pflege sehr viel besser bezahlt würde. Mit 1 Million zusätzlichen Kräften wäre auch die heutige zu hohe Arbeitsbelastung auf ausreichend viele Schultern verteilt. Alle Gründe für den Ausstieg wären beseitigt.

Was würde das kosten?

Ein Rechenbeispiel

Heute verdienen Altenpfleger pro Jahr durchschnittlich 31.452 € brutto. Mit Lohnnebenkosten sind das 37.546 € jährliche Lohnkosten für den Arbeitgeber.

Um gehaltlich attraktiv zu sein, muss das Einkommen mindestens auf 50.000 € jährlich steigen. Das kostet die Arbeitgeber durchschnittlich 60.000 € jährlich pro Stelle.

60.000 € mal 1 Million zusätzliche Stellen wären 60 Milliarden € pro Jahr. Das Gehalt der heutigen 1,6 Mio. Pflegekräfte müsste auf das gleiche Niveau steigen, also um weitere 22 Milliarden Euro.

Macht zusammen 82 Milliarden Euro jährlich. Das wäre ziemlich genau die gleiche Summe wie der steuerfinanzierte Bundeszuschuss zur Rente.

Möglich wäre das. Aber nicht mit dem heutigen Steuersystem. Würde man zum Beispiel Umsätze statt Arbeit und Gewinne besteuern, wäre das möglich. Vielleicht würde es auch genügen, einfach nur die internationalen Steuerschlupflöcher zu schließen. Aber dazu ist kein politischer Wille erkennbar.

Sonderfall: Traumberuf Intensivpflege

Die Lage der Pflege in Kliniken, Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten kann sich mangels finanzieller Mittel und politischem Willen nicht wesentlich verbessern.

Ein Sonderfall ist die ambulante Intensivpflege. Hier sind der Personalschlüssel pro Patient viel höher, der Zeitdruck sehr gering und die Arbeitsbedingungen wesentlich besser.

[…] und Pflegeheimen) einfach länger arbeiten zu lassen, verschärft den Personalmangel. Die „Pflege Comeback Studie“ hat gezeigt, was den Beruf so attraktiv machen könnte, dass Aussteiger […]